はじめに

日本全国に和紙の産地は数多くあれど、岐阜県の美濃和紙(みのわし)は、“薄くて強靱”という性質が際立ち、書道や工芸のみならず、文化財の修復紙や和紙照明など多彩な場面で利用されています。

いったいなぜ美濃地方だけが、1300年を超える歴史のなかでこれほど品質の高い和紙を生み出せたのか――。この記事では、地理・歴史・文化の視点からその独特の背景を紐解き、「美濃和紙の本当の面白さ」をご紹介します。

冒頭フック

「どうしてこんなに薄いのに、破れにくいの?」と驚く方も多い美濃和紙。その答えは、長良川など清流と山間地の植物繊維、そして農家副業として育まれた紙漉きの伝統技法に隠されています。

1. 美濃和紙の核となる特徴:薄さ・強さ・多用途

(1) なぜ“薄くて丈夫”なのか

- 楮(こうぞ)・三椏(みつまた)・雁皮(がんぴ)

いずれも繊維が長く強靱な樹皮繊維を主原料とし、手漉きならではの絡み合う繊維構造が耐久性を高める。 - 漉き工程の丁寧さ

薄く延ばしながらも繊維がまんべんなく分散し、均質な強度を保てるのが美濃和紙の技術的コア。

(2) 多彩な使い道

- 書道紙・画仙紙

筆の滲み方や発色が柔らかく、書き味が良い。 - 障子紙や照明紙

薄いのに透過性と強度があり、破れにくい。 - 文化財修復紙

薄くて丈夫なので古書・古文書の裏打ち、襖などに重宝され、国宝レベルの修復にも用いられている。

ミニ発見

美濃和紙は「弱い和紙」のイメージと逆行し、薄さと強度の両立で世界的にも高評価。フランスのルーヴル美術館で作品修復に用いられた事例もある。

2. 地理・気候が支える“清流と植物繊維”の恵み

(1) 長良川など清流がもたらす水資源

- 豊富で軟水の水量

和紙漉きには大量の水洗いが不可欠。長良川・板取川など、山間から湧く清流が安定供給されている。 - 水温が繊維の整理に適切

冬も比較的水が冷たく透明度が高いことで、繊維のアク抜きや不純物除去がスムーズに行える。

(2) 楮や三椏の栽培に適した山間環境

- 植物繊維の育成

山間部は日照時間や水はけ、気温差が繊維作物(楮・三椏など)の育成に適したエリアがあり、古来から自家栽培する農家が多かった。 - 厳しい寒暖差が繊維を引き締める

一説には、昼夜や季節の温度差が植物の繊維を強固にし、紙にしても破れにくい特性が現れると言われる。

(3) 冬の空気乾燥と紙漉きの相性

- 山間の寒冷期に集中作業

稲作や畑作が落ち着く冬こそ、紙を漉いて乾燥させるのに都合が良い。空気の乾燥で紙がムラなく乾き、保存もしやすい。 - 副業としての農家紙漉き

雪は比較的少ない地域もあり、冬の副業で紙を漉く女性が多かった。これが産地全体の生産量を底上げした。

深いポイント

他県にも和紙産地はあるが、美濃地方では清流×冬場の乾燥×植物繊維栽培環境が非常に相性良く揃っていた。結果、**“薄くて強度のある和紙”**を安定的に量産できる土壌ができたのです。

3. 農家副業と歴史が紡いだ「質・量・多様性」の進化

(1) 農家副業としての紙漉き

- 弥生時代から続く楮栽培?

一部文献では、美濃エリアでの楮使用は古く、手漉き技術と結びつき、平安期にはすでに上質の紙が漉かれていたという説も。 - 農村女性の手仕事

稲作が終わった冬は、山から採取した楮を蒸して皮を剥ぎ、繊維を繋いで紙を漉く副業で収入を得る家庭が増加。 - 集落ごとの専門分業

ある農家は繊維の下処理、別の農家は漉き工程、また別の家は乾燥や仕上げなど、集落内の役割分担で効率的に品質を確保。

(2) 藩政期から明治への拡大

- 美濃国の紙需要

江戸時代、武家や商家が書状・記録用に紙を多量に消費。美濃国(当時の地名)でも紙産業が保護され、さらに寺社を通じて薄手の奉書紙需要が伸長。 - 明治期の産業振興と輸出

文明開化以降、和紙の西洋紙置き換えが進む一方、美濃和紙は修復紙や書画用高級紙として特化し、海外にも輸出される。 - 昭和~戦後の生き残り

安価な洋紙が普及するなか、障子紙・書道紙・和紙工芸としての道を確立。近年は照明やインテリア素材としても脚光を浴びる。

(3) 多種多様な紙質を支える理由

- 竹紙・三椏紙などへの拡張

楮以外の植物繊維をミックスすることで、用途に応じた紙質(より薄い・より丈夫)を試行錯誤。 - 地域コミュニティの連携

紙漉きは工程が多彩(繊維の加工、漉き、乾燥、仕上げ)。集落や職人同士が盛んに情報交換し、改良を重ねた結果、和紙の厚みや仕上がりに差別化が可能に。

唯一無二の背景

他産地の和紙は、より地域限定・零細生産で終わる例が多いが、美濃地方では農家副業という大きな母体+藩の需要+明治以降の工芸・輸出が三位一体となり、「質・量・多様化」を同時に進められた。

4. 職人技とコミュニティが“薄くて丈夫”をさらに洗練

(1) “流し漉き”技法の洗練

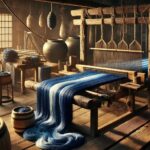

- 帋(かみ)を漉く道具:簀桁(すけた)

水中に繊維を分散させ、均等に繊維を絡ませる“流し漉き”は日本独特の技法。美濃和紙では紙層が非常に薄くても繊維が解けないレベルまで磨かれた。 - トロロアオイの粘液

繊維が均一に混ざるよう、特有の粘性植物であるトロロアオイ(黄蜀葵)を混ぜる。美濃周辺でも栽培が行われ、紙漉き工程で重宝された。

(2) 職人同士の切磋琢磨

- 産地内コンペティション

「どの家がどれほど薄い紙を漉けるか」「どれほど均一に仕上げられるか」が職人の名誉をかけた競争となり、さらなる技術向上を促す。 - “紙合わせ”の秘技

裏打ち技術を含め、組み合わせることで2枚の紙を1枚に見せる高度技法も存在。美濃の職人は、その仕上がりの自然さで一目置かれる。

(3) 薄さを求める文化財修復の需要

- 古書・絵巻の裏打ち

国宝・重要文化財級の掛軸や古文書修復には、破れにくく極薄の和紙が必要。美濃和紙は補修紙の定番として多くの文化財修復に利用。 - 国内外の博物館からの注文

世界的にも“ミノ・ワシ”として知られ、ヨーロッパの美術館や図書館が古書修復に用いるケースが増加中。

驚きの面白さ

他産地の和紙が1枚漉くのに厚めを狙うのが普通な中、美濃では極限の薄さを競う流派があり、その結果、国宝修復や高級照明紙などで名声を得ている。

5. 旅で美濃和紙を楽しむ:工房見学・地域巡り・日常活用

(1) 美濃市や関市などの工房巡り

- 美濃和紙の里会館

歴史・技術解説から製作実演まで見学でき、薄さを体感できる実物展示がある。 - 長良川沿いの街歩き

水のある風景と和紙産業が融合した町並みを見ると、なぜこの地で紙漉きが発達したかが直感的にわかる。

(2) 紙漉き体験プログラム

- 流し漉き体験

実際に簀桁で繊維をすく作業に挑戦できる。焦って水を揺らすと繊維が偏り、穴ができたりムラが出たり…工程の難しさを実感。 - 染色・和紙雑貨作り

柄を付けたり染めたりして、照明カバーやカード、はがきなどを作れるワークショップも人気。

(3) 日常への取り入れ方

- 書道・絵画

- 吸水性とにじみの美しさがあるため、書道紙やスケッチ紙として愛用する書画家が多い。

- 障子紙や照明紙

- 光をやわらかく通し、かつ破れにくい。和モダンインテリアで美濃和紙のランプシェードを選ぶ人も増加。

- ラッピング・ギフト

- 薄くしなやかな紙は贈り物の包装やブックカバーに使っても◎。独特のテクスチャが高級感を醸す。

データ

一時は生産量が激減したが、近年は観光向け工房や文化財修復紙で需要を維持し、年間数万枚~数十万枚規模の生産を続けている(産地全体統計)。海外輸出向けの高級照明紙や画仙紙が増えているのも特徴。

まとめ:“清流×農村副業×技術研鑽”が形作った美濃和紙の唯一無二

- 地理・気候

- 長良川や山間の清流、温暖な平野→木綿や楮・三椏が育ち、水は豊富で軟水

- 農村副業×歴史

- 冬場は農閑期に紙漉き、女性中心の手仕事ネットワークで量産・技術発展

- 藩の需要や江戸期の文書需要、明治以降は海外・文化財分野へ進出

- 職人技の“流し漉き”と極限の薄さ

- 繊維を均一に拡散する流し漉き技術+トロロアオイなどの粘剤が薄く丈夫な紙を実現

- 数世紀にわたる改良競争で、国宝・世界的美術品修復にも使われるほど評価される

このように、美濃和紙は単なる「薄い和紙」ではなく、**“長良川の水・農家副業としての冬季紙漉き・高い漉き技術”**が重なり合った結果です。もし岐阜を訪れたら、美濃和紙を扱う工房や資料館を巡り、ぜひその手触りと繊維の美しさを体感してください。

**“一枚の紙”**の向こうには、土地の清流と冬の農村、そして長い歴史のなかで培われた職人たちの技が息づいている。使い込むほどに味わいを増す和紙を日常に取り入れると、紙の可能性がこんなにも広いのだと実感できるはずです。

コメント