はじめに

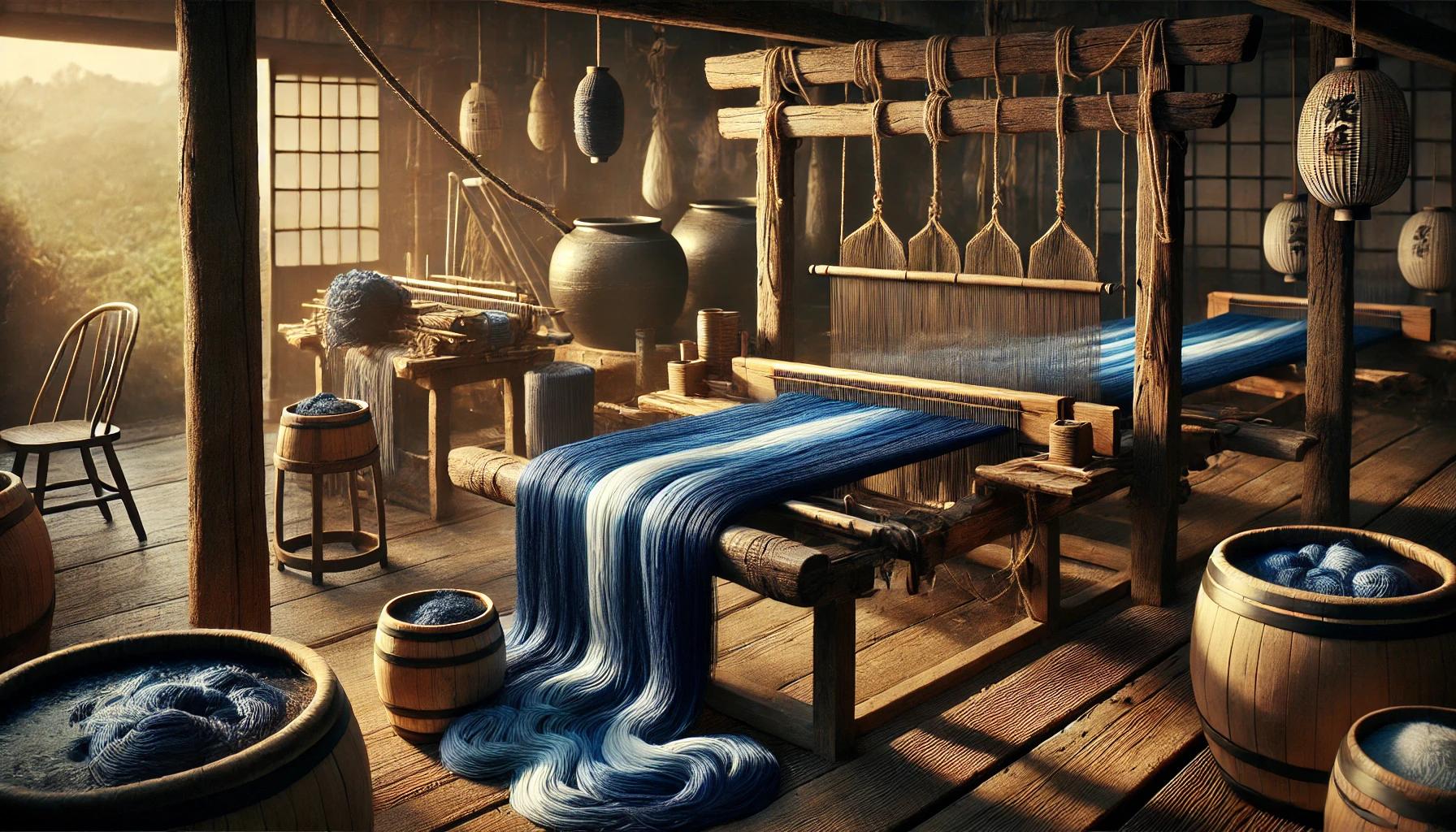

日本各地には藍染を用いた織物が点在しますが、福岡県久留米市の久留米絣(くるめがすり)は、染めと織りの巧妙な組み合わせが他の絣にない深みを生み出し、素朴ながら独特の柄と質感で多くのファンを魅了しています。

「藍染×木綿」自体は珍しくないのに、なぜここ久留米では“絣”として革新的な発展を遂げ、“久留米絣”という一大ブランドを確立できたのか。実は、糸の部分染めの高度な技術や農家女性の副業文化、数学的な柄合わせなど、意外で奥深い要素が詰まっているのです。この記事では、その背景や面白さをより一層掘り下げて紹介します。

初めのフック

「久留米絣って、藍染の布でしょ?」だけでは見えない世界があります。実は“糸をどの部分をどの程度染めるか”という作業には数学的パズルとも言える頭脳戦が隠されているのです。

1. 久留米絣の主な特徴:染め分け糸が作り出す“かすれ”の妙

(1) 絣(かすり)とは

- 部分染色された糸で模様を出す技法

あらかじめ、織る前の糸の特定部分を縛る・防染・染め分けすることで、織り上げた際に“かすれ柄”や幾何学模様が浮かび上がる。 - 久留米絣の基本要素

- 木綿糸(温暖な筑後地方で育つ綿花)

- 藍染を中心に独自発酵技法

- 繊細な絣糸の位置合わせで多彩な柄

(2) 一見素朴だが高度なパズル

- 糸の部分染め=柄の設計

どの糸のどの区間を何色に染めるかを正確に計画しないと、思い描いた模様にならない。 - 糸同士の誤差が“かすれ”を生む

絣特有の“かすり模様”は、糸を完璧に合わせきらないことで独特のにじみや柔らかいラインを作り出しており、意外にも“計算づく”のアナログ技が大事。

ここがおもしろい

絣糸の染め位置を合致させる作業は、職人に言わせれば**“算数やパズルに近い”**。わずかなズレが生む“味”をデザインする感覚が、久留米絣の醍醐味と言えます。

2. なぜ久留米なのか? 地理と気候が育む“木綿×藍染”環境

(1) 筑後川流域と豊かな水資源

- 大河・筑後川の恵み

藍染には大量の水洗いが必要で、さらに木綿栽培にも適した温暖かつ水量のある環境。久留米市周辺は、藍の栽培から染めの洗い工程まで一貫して行いやすかった。 - 硬度が低い水質

多くの染色で求められるのは、雑味やミネラルが少ない(軟水寄りの)水。筑後川水系は比較的軟水が得られ、藍の発酵・染色に好都合だったとされる。

(2) 温暖な平野での木綿栽培

- 筑後平野の気候

冬も比較的穏やかで、年間通じて農業が盛んな地帯。江戸期には**“久留米藩内での綿花栽培”**が奨励され、木綿の安定供給ができた。 - 地産地消の体制

近在の農家が育てた綿を紡いで糸にし、藍染し、絣糸を生み出す。この一連が村落レベルで完結するからこそ、多くの作り手が存在し、技術競争と柄のバリエーション拡大に繋がった。

ここが特別

九州南部の他地域でも木綿は育つが、久留米ほど大規模かつ効率的に染織に回す仕組みが確立しなかった。これは、筑後平野一帯の農業生産力と、町人・商人が紡ぎ手や織り手をネットワーク化したことが要因となる。

3. 農村副業と女性の手仕事:裏にある社会構造の面白さ

(1) 農家の女性が担う染織

- 稲作中心の農村

水田が豊富な地域でも冬場や農閑期は暇になりがち。女性たちは家事の合間に糸の染めや織りを副業として行い、家計を支えた。 - 女子教育と絣技術

一説では「藩校で女性に絣織りを教え、家計安定を目指した」という話もあり、女性の手先の器用さが久留米絣の発展を加速させた。

(2) 集落内での“柄合わせ”のシェア

- 近所で柄レシピを共有

経糸・緯糸を何cm染めるか、どの色にするか、どんなパターンを試したか――これらが口伝・回覧などで地域に広がり、多種多様な文様が生まれた。 - 女性同士の競い合い

「あの家の柄はすごく斬新」「負けていられない」と技術向上を促し、より複雑な絣模様が開発。意外にも“作り手同士の競争”が久留米絣の柄バリエーションの進化を支えた。

(3) 農耕サイクルと織りのタイミング

- 植え付け・収穫期以外の時期

田畑が落ち着く時期を活用して集中的に染め、織りを行う。糸の仕込みは地味で時間がかかるが、女性主体の副業だからこそ連続的に技術が蓄積した。 - 家内制手工業から産地形成へ

次第に、家庭内で完結していた小規模生産が**“地域産地”**として成長し、大量需要を捌けるようになっていった。

深いポイント

男性が農耕や力仕事中心だった一方、女性たちが絣技法を巧みに習得・発展させたことが久留米絣の“幅広い柄づくり”と“大量生産能力”を支えた。農村女性ならではの副業コミュニティが大きな推進力になっていたわけです。

4. 歴史的エピソード:少女おんたの伝説~近代に至るまで

(1) 井上伝の発見(少女おんた伝説)

- 12歳の少女が偶然…

手元の着物に“絣のような模様”ができた偶然を発端に、糸を部分的に防染する技法に目をつけた。 - 事実と伝説

井上伝(いのうえ でん)の存在は史料でも確認されており、女性の手によるイノベーションという点が大きく語り継がれる。

(2) 久留米藩~明治の産業化

- 庶民衣料としての普及

江戸後期、久留米藩や商人らが後押しし、久留米絣が都市部にも流通。 - 明治・大正期の最盛

織機の改良と染色工程の効率化で全国的に大量出荷が可能に。昭和初期まで“普段着としての木綿絣”が地域外でも人気。

(3) 戦後~現代の再評価

- 戦後の需要減

化学繊維・洋服の普及で和装需要が激減し、産地も減少傾向に。 - ファッションや雑貨への転用

作務衣や洋服生地、バッグやポーチなどに応用し、近年は若いデザイナーとのコラボが進む。 - 有名人着用や海外進出

芸能人や著名人が久留米絣のジャケットを纏いテレビ出演するなどが話題となり、海外のクラフトファンからも注目される。

ユニーク性

久留米絣は、女性が副業で作った普段着→全国化・洋服化→海外クラフトマーケットという流れの中で、今も生き続けている織物。地域内だけでなく、現代のファッション界ともリンクする可能性を秘めている。

5. ここが面白い!久留米絣ならではの“発見”ポイント

(1) 糸の染色段階がほぼ“数学的パズル”

- 経糸と緯糸の染め分け

“何cmごとにどの色で染めるか”を正確に設計しないと、柄が成立しない。 - 手作業×アナログの妙

小数㎝単位のズレが“かすれ”の美を生み、逆にズレすぎると失敗になってしまう。職人は多年の経験と“目測”でそれを微調整。

(2) 再利用文化:仕立て直しとお下がり

- 洗うほど柔らかく肌馴染み

久留米絣は初めは少し硬めだが、着用や洗いを重ねるうちになめらかに。“古着”の価値が高くなる現象が起こる。 - 布の再生

着物が傷んだら解いて端切れにし、小物や手ぬぐい、ベビー服に仕立てる例も。布が徹底的にリサイクルされるのが農村の特徴。

(3) 有名人の愛用や海外評価

- 民藝運動との関係

柳宗悦やバーナード・リーチなどが評価し、民藝運動の流れの中で「生活美の象徴」として再注目を浴びた。 - 海外ブランドとのコラボ

フランスやイタリアのファッションブランドがショールやバッグの素材として久留米絣を採用し、ヨーロッパで“小粋なジャポニズム”として人気。

これこそが「面白さ」

久留米絣は単なる“伝統ある和装生地”ではなく、“アナログな数学パズル”を内包し、“副業文化でどんどん発展”し、“民藝運動や海外高級ブランドでも注目”という広がりをもつ。そこが他の地方絣との大きな差別化要素です。

6. 旅で楽しむ久留米絣:工房訪問・体験プログラム・日常活用

(1) 久留米市や筑後地域の工房巡り

- 久留米絣会館

絣の歴史・工程展示に加え、実際に機織り機を見学したり、糸のマーキング(防染)工程を実演で見ることが可能。 - 農家民泊での染織体験

農繁期以外に地域が取り組むプログラムとして、絣糸の紐くくりや簡易染め体験を行えるところも。

(2) ファッション・雑貨への応用例

- 現代デザインとの融合

若手デザイナーが久留米絣を洋装に仕立て、パリコレに挑戦した事例などがあり、今も刷新が続いている。 - 帽子・バッグ・マスク

コロナ禍で布マスク素材として久留米絣を使う動きもあり、“通気性と洒落感”を両立したと一部で話題に。

(3) メンテナンスと仕立て直し

- 色落ちと経年変化

藍染は洗うほど淡くなる部分と深くなる部分が混じり、グラデーションが味になる。 - 仕立て直しサポート

地元工房に持ち込めば、サイズ調整やリメイクにも対応してくれる例が増え、長く愛用できる。

まとめ:“糸の染め分け×農村副業”が生んだ久留米絣の唯一無二感を体感しよう

- なぜ久留米?

- 筑後川の豊かな水で藍染が容易、木綿栽培に適した気候、農閑期に女性が織物を副業とする習慣が合わさった。

- 技術面の面白さ

- 糸の部分染がほぼ**“数学的パズル”**、アナログな誤差が逆に“かすれ柄”を醸す。

- 歴史と現代の融合

- 井上伝伝説、久留米藩の支援、民藝運動や海外ファッションとのコラボで多彩に展開。

- 仕立て直し・布の再生文化

- 木綿絣は洗うほど柔らかく味が出るため、何度も仕立て直しながら家族代々で使う習慣が根付いた。

これこそ他地域の絣にはない、久留米絣ならではの“土地+女性副業+技術の三重奏”**が織りなす物語です。

旅で工房を訪れ、防染糸のマーキングを見たり、農家の歴史を聞いたりすれば、なぜここまで広がり、いまだにアップデートを続けているのか腑に落ちることでしょう。

そして実際に久留米絣のシャツやバッグを使い始めると、手触りと経年変化の楽しさが、日常に“ゆるやかな時間”をもたらします。ぜひ、その“奥深い面白さ”を肌で感じてみてください。

コメント